当前猪价正处于下行探底之中,与此同时,今年猪价还有一个显著的特征,便是二育补栏热情骤降,养殖端普遍采取观望态度,这与2024年的火热场景形成鲜明对比。那么,在重重压力之下,二次育肥是否会慢慢退出历史舞台呢?

崩盘的二育

“前一段刚把圈里的猪都卖了,赔钱卖的。”7月下旬,河南洛阳养殖户王明(化名)的猪场刚刚“清仓”,一把就卖掉了2000头,头均亏损200元。“今年上半年出手的那批小赚了一笔,这次又亏进去了,等于忙活大半年闹了个不赔不赚。”他感慨。

养猪行业达人炮哥近期也分享了一个二次育肥“掉坑”案例:一个二次育肥专业户,现在栏里压了几千头的500斤的大肥,正在苦寻出栏机会。

显然,以上案例并非孤例,无数曾涌入二次育肥赛道的养殖户,正经历着相似的阵痛,头均血亏200元,成为当下残酷的现实。

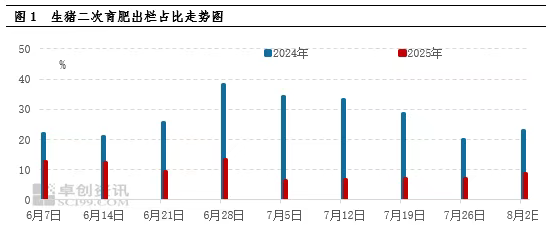

与亏损相对应的是,当前养户对二次育肥热情骤降。据数据监测,6-8月份二次育肥出栏占比均值仅为9.36%,较去年同期下滑18.57个百分点,难以形成规模进场动力,折射出养殖户对后市预期的普遍悲观。

崩盘原因何在

政策强力干预!2025年8月13日,畜牧业协会召开了猪业分会会长办公会扩大会议,探讨减产、降重的具体操作方法,其中就探讨了将120公斤出栏体重制定为行业标准,如若这一做法成真,那对于二次育肥无疑将是灭顶之灾。

运输政策加码!农业农村部印发《道路运输动物指定通道检查站管理指引》,对道路运输动物指定通道检查站提出明确要求,自2025年9月1日起施行。受此影响,二次育肥将遭遇严格监管约束,比如频繁短途调运行为易触发检查站核查,还有检疫证明开具难度增加,调运成本上升。

优质猪源受到严格管控!从5月以来,牧原、温氏股份等明确表示不再对二次育肥客户出售商品猪,从源头切断了二育的猪源供应。有养户反馈现在市场上已很难买到有正规手续的猪,已清洗消毒后的猪场也只得空置。如果购买没有正规手续的猪,不仅卖不了高价,销售也是难题,风险很大。

标肥差逐渐缩小。目前很多省份,标肥差在1元/斤以内,对二次育肥的诱惑力很小,仔细一算,很多养殖户自动退出,是肥标价差未能有效拉开,目前标猪与大体重猪的价格差异不足以覆盖二育的额外成本和风险。

饲料价格上涨!今年以来,在玉米、豆粕等饲料原料价格上涨的带动下,饲料价格出现多轮上涨,二次育肥成本明显增加,叠加低迷猪价的影响,养户补栏热情自然不高。

二次育肥会不会消失

众所周知,二次育肥是近年来生猪市场衍生出来的一种常见操作模式,其存在有利也有弊。如当价格出现反弹信号,二育的入场将增加上涨动力,使得市场获得更强的上涨动能;其弊端在于当价格进入高点或下行通道,二育的集中出栏将导致市场供应的增加,形成燕塞湖现象,导致猪价快速下跌。

因此从目前来看,二次育肥是市场经济的产物,我国猪肉市场巨大,各地消费习惯也不尽相同,大肥更是有大量的消费群体,而且标肥价差缩小只是暂时,另外非洲猪瘟毅然常态化,二次育肥抗风险能力相对还是强一些,因此当下谈二次育肥的消失显然还为时过早。

综合来看,当前二次育肥市场的谨慎态度是政策调控、成本压力、风险规避和市场预期共同作用的结果。这一现象短期内难以根本改变,意味着生猪市场将失去一个重要的价格波动因素,同时也反映出整个行业对后市缺乏信心。长期来看,在这种背景下,预计市场“大开大合”行情逐步减少,有助于生猪行业健康发展。